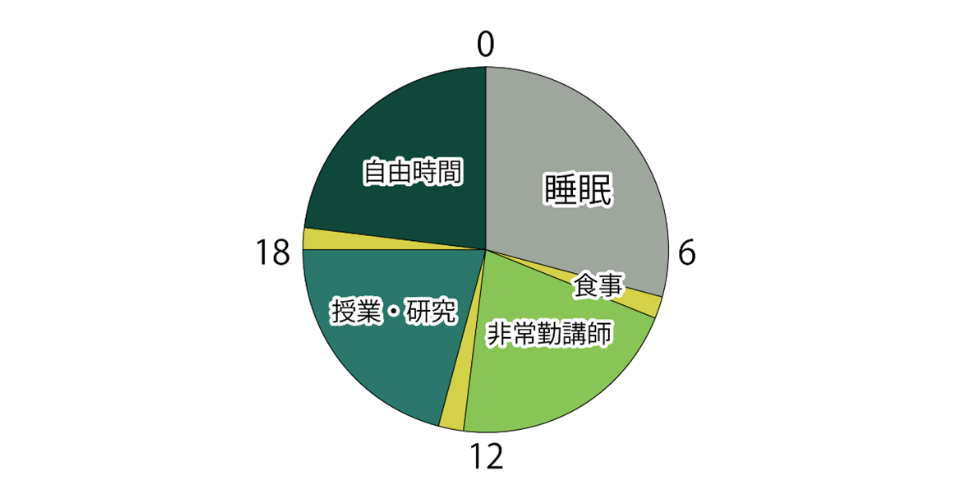

大学院生(博士課程前期)の1日 (森 俊輔さん) 2024年度現在

◎大学院での授業

大学院での授業は、①大学院(研究科)共通科目②プログラム専門科目の大きくは2つに分かれています。

①大学院(研究科)共通科目

社会科学、自然科学、生命科学等の学問をオムニバス形式で概観する授業や、各学問領域の研究方法やそれに付随する研究倫理を学習する授業などがあります。

幅広い研究分野に触れることで、自らの専門分野を相対化することができます。

②プログラム専門科目

専門的知識を取得する授業です。私は地理学に関する授業を中心に履修しています。以下に私が受けた授業を紹介します。

○イギリスの地理教科書翻訳・分析

イギリスで出版された地理の教科書を学生で翻訳・分析を行う授業です。

今年度は複数の教科書の地域調査の単元を取り上げ、地域調査の学習がどのように捉えられ、どのように実施されているかを分析しています。

日本の教科書と比較し、「取り上げる内容がどう違うか」のみならず、「なぜこのように記述されているか」「この問いは生徒にどのような能力を身につけさせたいのか」まで踏み込んで議論をしています。

教科書を読み解く力をつけるとともに、日本の地理教育を相対化することができます。

○地域や自然を理解するためのフィールドワーク

東広島市周辺地域をフィールドとし、徒歩による巡検を行うことでその地域・自然環境を理解する授業です。

今年度は福富町の小水力発電についてや、安芸津町の馬鈴薯畑と塩田跡、八本松の八十八石仏など、様々な調査を行いました。

新課程の地理総合で重要視されている地域調査の手法を学べる授業です。

○研究室ごとのゼミ

自分の研究について指導教官や他ゼミ生と議論する場です。

自分の視点では思いつかない意見を頂けるため、後の研究活動を進めるにあたって非常に有意義な時間です。

他ゼミ生の専門的な発表も聞くことができ、研究へのモチベーションが上がるよい機会です。

自分の研究について発表する場があることで、自分の研究を振り返る機会にもなっています。

履修は自由なので、他のプログラムや領域の授業も履修することができます。

私も教職開発プログラムの学級経営に関する授業や、心理学系の授業なども履修しました。

◎大学院での生活

私は大学院で学生として学びつつ、近隣の高校で非常勤講師としても働いています。

大学院での研究や授業が本分ではありますが、教壇に立つ中で学ぶことは多くありますし、生徒からの刺激もたくさんもらえます。

以下は私のある一日のスケジュールです。

やるべきことをやりつつ、自分の楽しみもしっかりと大事にできるようにしています。

◎大学院に進学しようと思った理由

一番の理由は、「地理学という学問をもう少し学んでから地理の教員になりたいと思ったから」です。

私が大学院進学を決めたのは学部3年の冬でした。

教育実習では、授業を作る中で、自分自身が地理学にまだまだ明るくなく、授業に深みがないことを痛感させられました。

実習後にはゼミ活動も始まり、地理学の研究に触れる中で、教員になる前に地理学を研究してみたいと思うようになりました。

それからは、大学院での生活などの学業面、就職後の給与や学費などの金銭面の情報を集め、大学院進学を進路として決めました。

◎大学院修了後の進路について

今年度の教員採用試験を受験し、ある自治体で高校地理教員として採用が決定しました。

自治体によっては、大学院修了まで採用を猶予してくれる場合もありますので、該当しそうな方は調べてみるとよいと思います。

周囲では、就職活動をして一般企業へ就職が決まった人や、同じく採用試験を受験して教員になる人など、進路は様々です。

◎大学生へのメッセージ

私が大学院に進学して一番よかったことは、様々な形の学びを得られたことです。

自分の研究だけでなく、他の人や先生の研究の手伝い、学会での研究者の方々との交流、非常勤講師としての生徒・教員とのかかわり、まとまった時間を使った旅行など、いろんな角度で自身の知見を深めることができました。

大学院進学を考える皆さんにも、ぜひこういった経験をしてほしいな、と思います。

大学院に進学するにあたっては金銭的負担が伴い、本来働いていたかもしれない時間を割くことにもなりますが、近年は金銭面の補助も充実しつつありますし、大学院でしか得られない学びがあります。

文系にとってはメジャーではない進路の大学院進学が、皆さんの一選択肢となれば幸いです。